Отвод крутоизогнутый из углеродистой стали производители

Когда ищешь 'отвод крутоизогнутый из углеродистой стали производители', часто натыкаешься на однотипные списки с громкими заявлениями. Многие забывают, что крутоизогнутый — это не просто 'гнутый', а строго по ГОСТ или ASME B16.9, где радиус меньше 1.5DN. Углеродистая сталь — тоже не абстракция: ст20, 09г2с, a105 — каждая марка ведёт себя по-разному при гибке. Помню, как на ТЭЦ под Астраханью пришлось экстренно менять партию отводов 90° из ст3сп — поставщик сэкономил на нормализации после холодной гибки, и через полгода в зоне сплющивания пошли трещины. Именно поэтому сейчас всегда смотрю, чтобы в сертификатах была строчка 'термообработка после гибки'.

Что скрывается за технологией гибки

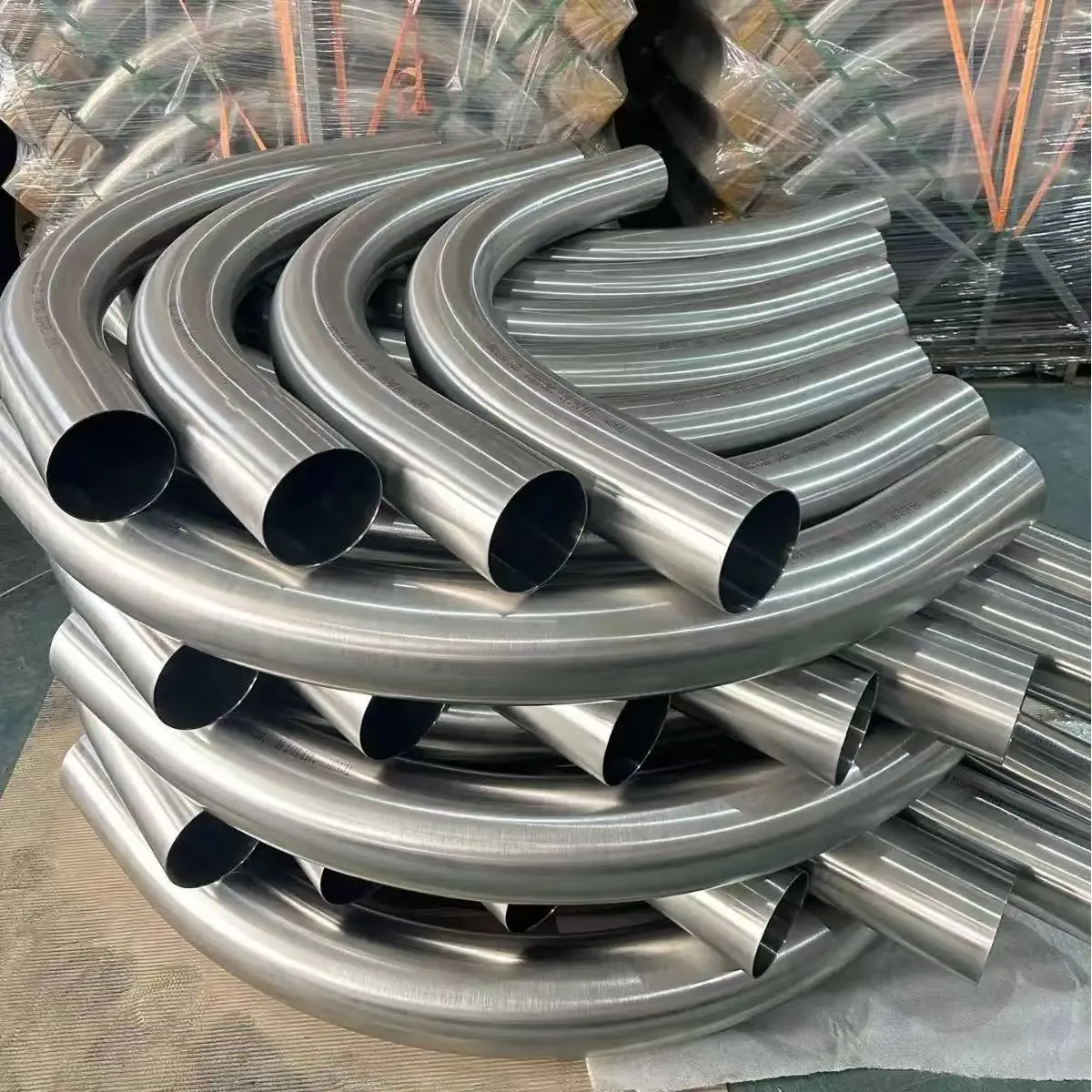

Горячая штамповка — классика, но не панацея. Для диаметров от 57 до 1420 мм она даёт равномерную толщину стенки, но если говорить про малые DN15-DN50, то тут чаще используют дорновую гибку. На одном из проектов для 'Лукойла' столкнулись с тем, что отводы 45° из стали 20 не выдерживали циклические нагрузки — оказалось, производитель не учёл разупрочнение материала в нейтральной оси. Пришлось заказывать с локальным утолщением стенки на 12%.

Холодная гибка хороша для серийных партий, но требует точного контроля скорости деформации. Как-то взяли пробную партию от ООО 'Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри' на DN80 — прислали образцы с идеальной геометрией, но при монтаже выяснилось, что радиус загиба на 3 мм меньше заявленного. Мелочь, а при стыковке с задвижками дала напряжение. Сейчас всегда просим делать калибровку на координатно-измерительных машинах.

Особняком стоит гнутьё толстостенных труб для АЭС — там даже для углеродистых сталей типа 22К идут отдельные регламенты. Видел, как на Кольской АЭС заменяли отводы первичного контура: каждый экземпляр сопровождался ультразвуковым контролем не только швов, но и зоны гиба с построением карт остаточных напряжений.

Производители: от гигантов до нишевых игроков

Ижевский завод нефтяного машиностроения десятилетиями делал ставку на горячую штамповку, но их отводы для магистральных газопроводов часто избыточны по массе. Для технологических трубопроводов ХМАО мы перешли на более лёгкие варианты от китайских производителей, но с обязательной адаптацией к нашим ГОСТам. Кстати, ООО 'Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри' здесь выгодно отличаются — у них в каталоге есть исполнения под российские и европейские стандарты параллельно.

Мелкие цеха часто пытаются конкурировать ценой, но скрывают использование некондиционной заготовки. Как-то взяли партию отводов 90° DN150 по сметной цене — через месяц в химическом цеху потекла зона перехода от прямого участка к радиусу. Металлографический анализ показал включения окалины в структуре металла. Теперь всегда требуем протоколы химического анализа для каждой плавки.

При выборе между отечественными и импортными производителями важно смотреть на условия проекта. Для северных месторождений, например, даже для углеродистой стали нужен гарантированный ударный показатель KCU при -60°. В этом плане комбинат 'Северсталь' и ЧТПЗ работают стабильно, но их отводы идут с большей толщиной стенки — переплата до 20%. А вот на сайте xxgy.ru видел интересное решение: отводы из стали 09г2с с точечным утолщением только в зоне максимальных напряжений.

Ошибки проектировщиков и монтажников

Самая частая ошибка — игнорирование компенсации температурных расширений. На нефтеперерабатывающем заводе в Омске видел, как Z-образный компенсатор собрали из четырёх отводов 90°, но не учли крутящий момент — через год оторвало крепления. Пересчитали по СП 61.13330 с учётом вибрации от насосов — заменили два отвода на 45° с коротким радиусом.

Монтажники любят 'подпиливать' фаски газовой горелкой — для углеродистой стали это смертельно. В зоне термического влияния образуется отпускная хрупкость. Как-то на пусконаладке в Уфе при гидравлических испытаниях лопнул отвод DN200 — следы перегрева были видны невооружённым глазом. Теперь в паспортах изделий прописываем запрет на любую доработку без согласования с производителем.

Ещё один нюанс — ориентация отводов при сварке. Для бесшовных крутоизогнутых отводов из углеродистой стали есть 'запретные' зоны расположения сварных стыков относительно плоскости гиба. Научились этому после аварии на теплотрассе, где трещина пошла именно из места совпадения продольного шва заготовки с зоной максимального растяжения.

Конкретные примеры из практики

На компрессорной станции 'Сила Сибири' использовали отводы 180° из стали 17г1с — производитель заявил стойкость к сероводородному растрескиванию. Но при вводе в эксплуатацию выявили точечную коррозию в зоне сплющивания. Расследование показало: не провели ингибиторную обработку после гибки. Пришлось снимать и отправлять на антикоррозионное покрытие по NACE MR0175.

Для плавучей LNG-станции в Приморье заказывали отводы с дополнительным запасом по усталостной прочности. Стандартные выдерживали 50 000 циклов, а требовалось 80 000. ООО 'Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри' предложили вариант с холоднокатаной гибкой и последующей дробеструйной обработкой — ресурс вырос на 40%.

Интересный кейс был с химическим комбинатом в Дзержинске — для трубопровода с 98% серной кислотой нужны были отводы из стали 20 с внутренним полимерным покрытием. Проблема была в термошкафе — при сушке покрытия геометрия 'уходила' на 1.5-2 мм. Производитель разработал систему подпорок с термостойкими вставками — дефекты устранили.

Что важно при приёмке и сертификации

Обязательно делаем выборочную резку — хотя бы один отвод из партии пускаем на металлографические исследования. Как-то обнаружили декабризованный слой глубиной 0.8 мм — для углекислотной коррозии это смертельно. Производитель ссылался на 'особенности технологии', но по ГОСТ такие дефекты недопустимы.

Сертификаты по ПБ — это хорошо, но мы дополнительно требуем протоколы ультразвукового контроля именно зоны гиба. Особенно для ответственных объектов типа АЭС или магистральных газопроводов. Кстати, на сайте xxgy.ru видел, что они публикуют типовые протоколы испытаний — прозрачность вызывает доверие.

Маркировка — казалось бы, мелочь, но сколько раз сталкивался, когда на отводе сложно найти клеймо плавки! Теперь в техзаданиях прямо указываем: маркировка должна быть нанесена лазером на наружной поверхности радиуса, а не на торце.

Перспективы и альтернативы

Сейчас активно внедряют отводы с УФ-покрытием для подземной прокладки — традиционная битумная изоляция не выдерживает 30 лет. Испытывали образцы от разных производителей — лучший результат показали покрытия на основе полимочевины, но их нанесение требует специального оборудования.

Для высокотемпературных применений (свыше 530°C) углеродистая сталь уже не подходит — переходим на низколегированные стали типа 12х1мф. Но их гибка требует предварительного подогрева и строгого контроля скорости охлаждения.

Интересное направление — штампосварные отводы для больших диаметров (свыше 1420 мм). Технология позволяет экономить до 25% металла, но требует сложных расчётов на прочность. ООО 'Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри' как раз анонсировали запуск такой линии — посмотрим на результаты испытаний.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продуктыСвязанный поиск

Связанный поиск- Толстостенный отвод цена

- отвод сталь бесшовный 219х6

- трубы для печей из нержавеющей стали

- тройник пнд сварной

- Отвод бесшовный вес поставщик

- гост 17375 01 отводы из нержавеющей стали

- труба стальная 219 гост

- Отводы из нержавеющей стали гост 17375 2001 поставщики

- виды труб из нержавеющей стали

- изделия из нержавеющей стали трубы