Отводы из нержавеющей стали гост завод

Когда ищешь 'отводы нержавеющие гост', половина поставщиков начинает сыпать марками стали как конфетти — а потом на объекте выясняется, что 12Х18Н10Т плавили с нарушениями режима отпуска. Мы в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри через это прошли, когда для атомного объекта в Ленинградской области пришлось срочно заменять партию отводов 90° с трещинами в зоне спейса.

Что скрывается за ГОСТ в реальном производстве

ГОСТ для гнутых отводов — это не просто бумажка, а физика деформации. Наш технолог как-то показал срез бракованного образца от конкурентов: при холодной гибке без нормализации появились микропоры в 3-4 мм от внутреннего радиуса. Клиент тогда не стал разбираться, чья вина — просто перешел на нас с требованием полного цикла контроля.

Особенно критично для нефтехимии: отводы 12Х18Н10Т по ГОСТ 33259 должны иметь твердость не более 200 HB, но некоторые заводы экономят на термообработке. Проверяли как-то партию для 'Транснефти' — при замере на твердомере Бринелля показало 228 HB. Пришлось срочно запускать повторный отжиг в печи с защитной атмосферой.

Сейчас на https://www.xxgy.ru вынесены схемы контроля для каждого типоразмера — от ультразвукового теста сварных швов до анализа структуры стали на металлографическом микроскопе. Это не для галочки: после инцидента с трещинами в переходниках для АЭС мы вдвое увеличили количество контрольных точек.

Подводные камни при работе с крупными диаметрами

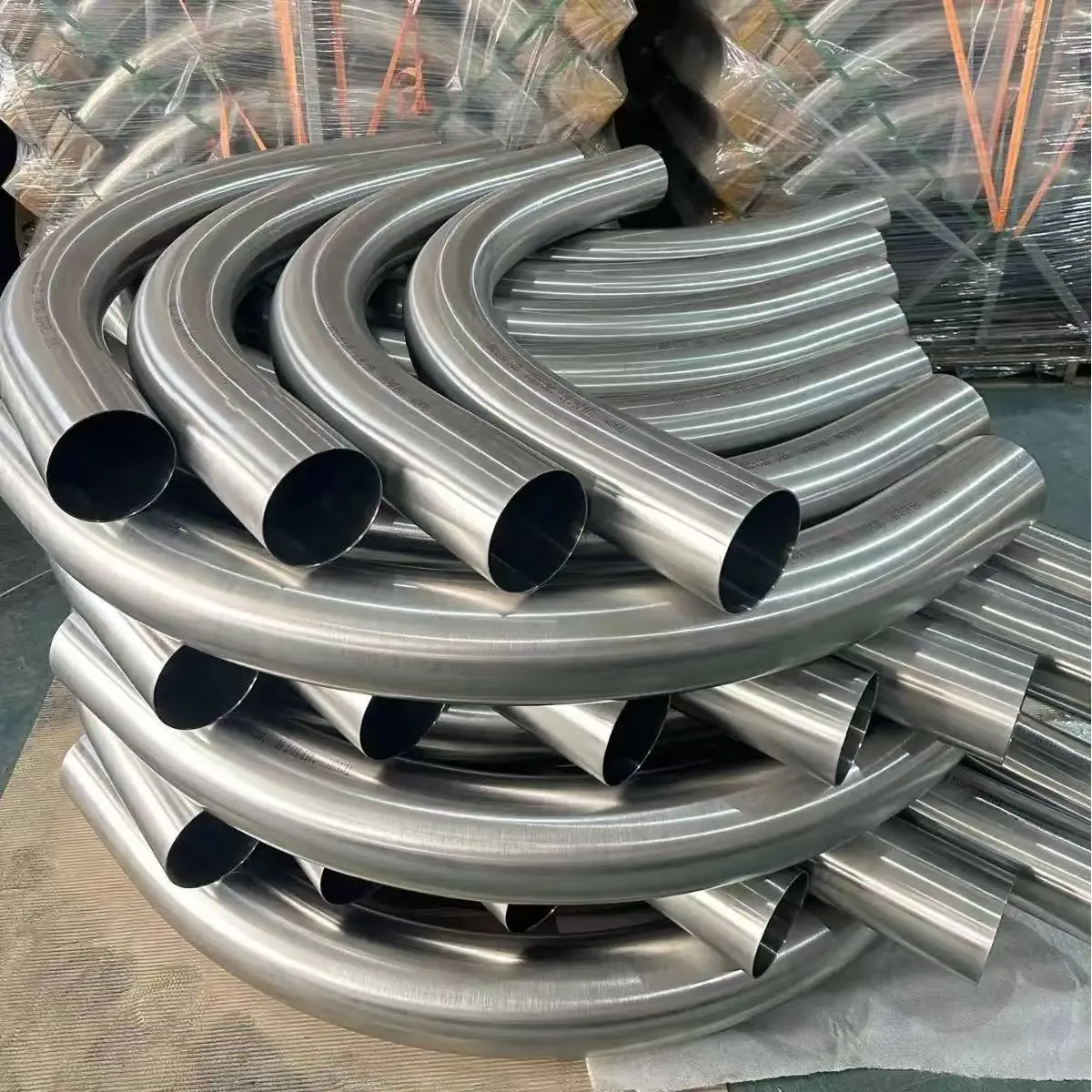

Для газовых магистралей с DN400 и выше главная проблема — не сама гибка, а последующая стабилизация геометрии. Помню, для 'Газпрома' делали отводы 1219×26 мм из 08Х18Н10Т — после калибровки на прессе LGE 800 появилась эллипсность 1.8% вместо допустимых 1%. Пришлось разрабатывать систему дорнов с гидроприводом для поддержки стенки.

Толстостенные отводы для энергетики — отдельная история. Когда для ТЭЦ в Красноярске делали гнутые отводы 530×40 мм из 10Х17Н13М2Т, столкнулись с тем, что стандартные оправки не выдерживали давления. Разработали кассетный дорн с усиленными упорами — но пришлось пересчитывать все режимы гибки, чтобы не превысить предел текучести.

Сейчас в нашем цеху стоит линия для отводов до DN1400 — но честно говоря, для диаметров свыше 1000 мм предпочитаем делать сварные секционные. Холодная гибка таких монстров дает непредсказуемые остаточные напряжения, даже при строгом соблюдении ГОСТ 33259.

Как марка стали влияет на технологию

Работая с коррозионностойкими сталями, важно понимать: 12Х18Н10Т и AISI 321 — это не одно и то же. Для химических производств часто требуют именно отечественную сталь с точным соблюдением химического состава по ГОСТ . Был случай, когда импортные аналоги не прошли испытания в хлорсодержащей среде — содержание титана оказалось ниже нормы.

Для агрессивных сред типа МЭА-абсорберов на газоперерабатывающих заводах используем 08Х17Н15М3Т — но здесь критична температура закалки. Как-то получили партию с межкристаллитной коррозией из-за нарушения режима охлаждения. Теперь каждый отвод проверяем неразрушающим методом по МК-4.

Аустенитные стали типа 10Х17Н13М2Т требуют особого подхода при гибке — они склонны к наклепу. Пришлось разрабатывать специальные режимы отжига: нагрев до °С с последующим быстрым охлаждением в воде. Без этого получали трещины в зоне растяжения.

Практические нюансы контроля качества

В наших лабораториях давно отказались от выборочного контроля — каждый отвод проверяем по 12 параметрам. Самый важный — рентгеноструктурный анализ остаточных напряжений. После того случая с аварией на нефтепроводе в ХМАО, где лопнул отвод из-за неправильной термообработки, ввели обязательный контроль на дифрактометре ДРОН-7.

Геометрию проверяем лазерным сканером — старые методы с шаблонами и щупами давно неактуальны. Для ответственных объектов типа АЭС дополнительно делаем ультразвуковой контроль толщины стенки в 32 точках. Обнаружили как-то неравномерность утолщения до 15% на внутреннем радиусе — оказалось, износ оправки.

Испытания на герметичность проводим не только гидравликой, но и методом магнитопорошковой дефектоскопии для ферромагнитных сталей. Для аустенитных разработали методику с пенетрантами повышенной чувствительности — после того как на объекте в Оренбурге пропустили микротрещину длиной всего 2 мм.

О чем молчат технические каталоги

Ни в одном ГОСТе не написано, как влияет скорость гибки на структуру металла. Эмпирическим путем вывели оптимальные 1.5-2°/сек для толстостенных отводов — при большей скорости появляются зоны локального перегрева. Особенно критично для сталей с молибденом типа 08Х17Н15М3Т.

Упаковка — отдельная головная боль. Для экспорта в страны с морским климатом разработали многослойную упаковку с ингибиторами коррозии VPI-технологии. Раньше бывало, что отводы приходили с точечной коррозией после транспортировки в контейнерах — теперь каждый элемент упаковываем в фольгу с силикагелем.

Маркировка лазером вместо гравировки — казалось бы мелочь, но для атомной отрасли это обязательно. Как-то принимающая комиссия на ЛАЭС забраковала партию из-за того, что маркировка 'съедала' 0.1 мм толщины стенки. Теперь наносим только лазером с регулируемой глубиной.

Перспективные направления развития

Сейчас экспериментируем с отводами из дисперсно-упрочненных сталей для сверхвысоких давлений — до 100 МПа. Проблема в том, что стандартное оборудование не справляется с такой прочностью. Пришлось заказывать пресс с усилием 12 000 тонн — но это того стоит для водородной энергетики.

Для арктических проектов разрабатываем отводы с подогревом — ввариваем нихромовые нити в стенку. Пока испытания на полигоне в Ямало-Ненецком округе показали устойчивость к -60°С, но стоимость выходит в 3 раза выше стандартных.

Цифровые двойники — следующая ступень. Уже сейчас для каждого отвода создаем 3D-модель с историей производства: от плавки до испытаний. Это позволяет прогнозировать ресурс с точностью до 93% — проверяли на отводах, которые проработали 15 лет в агрессивной среде.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Заглушка из нержавеющей стали

Заглушка из нержавеющей стали -

Фланец плоский приварной

Фланец плоский приварной -

Тройник переходной

Тройник переходной -

Переходник из нержавеющей стали

Переходник из нержавеющей стали -

Отвод из нержавеющей стали

Отвод из нержавеющей стали -

Тройник равнопроходной

Тройник равнопроходной -

Фланец из углеродистой стали

Фланец из углеродистой стали -

Переходник концентрический

Переходник концентрический -

Труба стальная нержавеющая

Труба стальная нержавеющая -

Фланец приварной встык

Фланец приварной встык -

Гнутая труба из нержавеющей стали

Гнутая труба из нержавеющей стали -

Труба стальная бесшовная

Труба стальная бесшовная