Опора сварных отводов завод

Когда говорят про 'опора сварных отводов завод', многие сразу представляют конвейер с роботами - а на деле это чаще всего полуавтоматические линии, где каждый стык проверяют вручную. У нас в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри как раз сталкивались с тем, что заказчики путают серийное производство с штамповкой одинаковых деталей. На самом деле даже в пределах одной партии сварные отводы могут требовать разной оснастки - особенно для атомной энергетики, где допуски измеряются долями миллиметра.

Технологические нюансы производства

Помню, как в 2019 переделывали оснастку для отводов на 1420 мм - конструкторы настаивали на классических схемах крепления, а при испытаниях проявился эффект 'усталости шва'. Пришлось вносить изменения в технологию наплавки, хотя по ГОСТу наша методика и так проходила. Вот этот момент с опорами отводов часто недооценивают: кажется, что если патрубок прошел гидроиспытания, то с монтажом проблем не будет. А на деле при температурных деформациях в нефтепроводах точки крепления становятся критичными.

На нашем сайте https://www.xxgy.ru есть технические бюллетени по этому поводу, но там даны общие рекомендации. В жизни же для газовых магистралей, например, мы всегда добавляем ребра жесткости в зонах сварки - не по ТУ, а по опыту. Как-то в Заполярье из-за вибрации лопнул штатный кронштейн, хотя расчетные нагрузки были в норме. После этого случая для северных проектов стали использовать легированные стали с дополнительной калибровкой.

Интересно, что европейские подрядчики часто требуют двойной контроль сварных швов на опорах, хотя для самих отводов довольствуются стандартным УЗК. Мы для АЭС 'Руппур' как раз разрабатывали систему с маркировкой каждого участка - чтобы при монтаже видно было не только партию, но и конкретного сварщика. Это позже помогло локализовать проблему с деформацией в узле крепления.

Ошибки проектирования

Чаще всего косяки возникают при неправильном расчете точек нагрузки. Был случай с химическим комбинатом в Уфе - там по проекту опоры стояли через 12 метров, а реально при пуске трубопровода выяснилось, что нужны дополнительные крепления в местах изменения вектора нагрузки. Пришлось экстренно делать хомуты по месту, хотя могли бы заранее предусмотреть на производстве.

Сейчас для таких проектов мы всегда запрашиваем не только расчетные схемы, но и данные по вибрациям. Особенно для заводов отводов, работающих с многофазными средами - там динамические нагрузки могут в 3-4 раза превышать статические. Кстати, на сайте нашего завода есть примеры таких расчетов в разделе для проектировщиков.

Еще одна частая проблема - когда заказчики экономят на антикоррозийной обработке опорных узлов. Казалось бы, мелочь, но именно в местах контакта опоры с отводом чаще всего начинается точечная коррозия. Мы для ответственных объектов теперь сразу предлагаем вариант с пассивацией швов - дороже на 15%, но зато исключаем претензии через пару лет эксплуатации.

Особенности контроля качества

У нас в цехе стоит немецкая установка для радиографического контроля, но на практике для опор чаще используем магнитопорошковый метод. Он лучше выявляет поверхностные трещины в зонах приварки. Кстати, по опыту скажу - 70% дефектов возникает не в основном шве отвода, а именно в местах крепления вспомогательных элементов.

Для нефтехимии вообще отдельная история - там кроме стандартных испытаний проводим дополнительные тесты на стойкость к сероводородному растрескиванию. Помню, для завода в Оренбурге пришлось полностью менять технологию термообработки после того как пробы показали склонность к образованию мартенсита.

Сейчас внедряем систему прослеживаемости для каждого узла - от заготовки до монтажа. Это позволяет быстрее находить слабые места. К примеру, недавно обнаружили партию с повышенным содержанием углерода в металле опор - вовремя отозвали, хотя по паспортам все было в норме.

Монтажные сложности

Часто проектировщики не учитывают последовательность сборки. Был курьезный случай на ТЭЦ в Красноярске - смонтировали отводы, а потом оказалось, что к ним не подобраться для приварки опор. Пришлось разбирать участок и делать все заново. Теперь всегда требуем 3D-модель узла в сборе перед началом производства.

Еще момент с допусками - для атомной отрасли допустимое смещение опор не более 0.5 мм, а для обычной тепловой энергетики можно и 2 мм. Но некоторые монтажники не видят разницы, потом возникают проблемы с компенсаторами.

Мы в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри даже разработали специальные шаблоны для контроля положения опор при монтаже - простые, но эффективные. Высылаем их вместе с паспортами на изделия. Кстати, эту практику переняли у немецких коллег, но доработали под российские стандарты.

Перспективы развития

Сейчас экспериментируем с композитными материалами для опор - не для всего узла, а только для демпфирующих прокладок. Первые испытания показали снижение вибрации на 18% compared to traditional solutions. Но пока дорого для серийного применения.

Еще рассматриваем вариант с датчиками мониторинга в самих опорах - для критичных объектов. Технология интересная, но пока неясно, как быть с поверкой этих датчиков после монтажа.

В целом тенденция к индивидуализации - все чаще требуют нестандартные решения, особенно для реконструкции существующих трубопроводов. Приходится постоянно адаптировать оснастку, но это хоть и сложнее, зато интереснее штамповки типовых изделий.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Тройник из нержавеющей стали

Тройник из нержавеющей стали -

Отвод 90 градусов

Отвод 90 градусов -

Переходник эксцентриковый

Переходник эксцентриковый -

Отвод из нержавеющей стали

Отвод из нержавеющей стали -

Труба стальная прямошовная

Труба стальная прямошовная -

Глухой фланец

Глухой фланец -

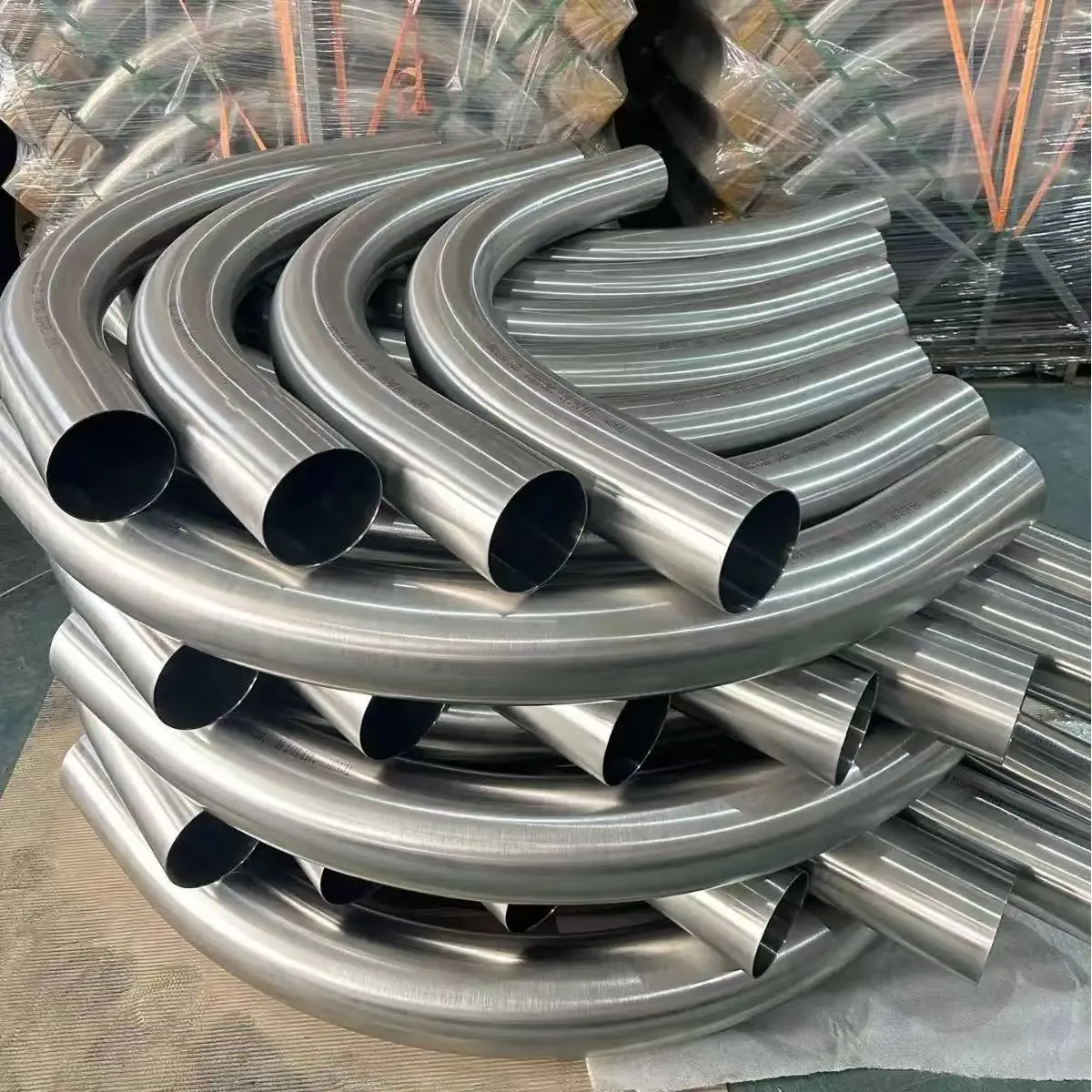

Гнутая труба из углеродистой стали

Гнутая труба из углеродистой стали -

Заглушка из углеродистой стали

Заглушка из углеродистой стали -

Тройник переходной

Тройник переходной -

Труба стальная бесшовная

Труба стальная бесшовная -

Переходник из углеродистой стали

Переходник из углеродистой стали -

Тройник из углеродистой стали

Тройник из углеродистой стали