Гост 17375 01 бесшовный отвод основный покупатель

Когда вижу запрос 'ГОСТ 17375-01 бесшовный отвод основной покупатель', сразу вспоминается типичная ошибка заказчиков – считать этот стандарт универсальным решением для всех типов трубопроводов. На деле же, в спецификациях к гостовским отводам часто упускают, что марка стали должна соответствовать не только химическому составу, но и реальным условиям эксплуатации. У нас в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри бывали случаи, когда клиенты присылали техзадание с жёстким требованием по ГОСТ 17375-01, но забывали указать параметры циклических нагрузок – потом на объектах в нефтехимии появлялись микротрещины в зоне перехода.

Технологические тонкости производства бесшовных отводов

При изготовлении бесшовных отводов по ГОСТ 17375-01 мы всегда обращаем внимание на историю металла. Например, для атомной энергетики используем только слитки с вакуумно-дуговым переплавом – обычная электросталь не подходит, хоть и проходит по химическому составу. Как-то раз на ТЭЦ в Омске пришлось демонтировать партию отводов 530x10 мм из-за неоднородности структуры после гибки. Оказалось, поставщик сэкономил на нормализации после горячей штамповки.

Толщина стенки – отдельная головная боль. По стандарту допуск ±1 мм, но для газовых магистралей высокого давления мы всегда идём на +1.5 мм в зоне наружного радиуса. Это не прописано в ГОСТ, зато спасает от преждевременного износа. Помню, в 2019 году для 'Газпром трансгаз Самара' как раз делали такие усиленные отводы из стали 17Г1С-У – до сих пор в эксплуатации без замечаний.

Что касается геометрии, здесь важно контролировать не только углы, но и овальность торцов. При сварке на объектах часто возникают проблемы с подгонкой, если отводы поставляются без предварительной механической обработки. Мы на сайте https://www.xxgy.ru специально разместили видео с методикой проверки – многие подрядчики теперь требуют этот параметр в дополнение к сертификатам.

Специфика работы с основными покупателями

Основные заказчики бесшовных отводов – это обычно генеральные подрядчики крупных энергетических объектов. Их техотделы часто требуют строгого соответствия ГОСТ 17375-01, но при этом не всегда учитывают современные материалы. Например, для тепловых сетей сейчас эффективнее использовать сталь 09Г2С вместо традиционной 20 – но приходится долго согласовывать изменения в спецификации.

В прошлом месяце был показательный случай с поставкой для АЭС 'Курская-2'. Заказчик изначально требовал ГОСТ 17375-01 без вариантов, но после наших испытаний на радиальную усталость согласились на модифицированную версию с усиленным переходным участком. Кстати, именно для таких объектов мы разработали специальную систему маркировки – каждый отвод получает индивидуальный номер с полной историей термообработки.

С нефтехимическими компаниями сложнее – там часто нужны нестандартные углы поворота. Стандартный ряд 30°/45°/90° не всегда покрывает потребности, особенно при модернизации существующих трубопроводов. Приходится идти на изготовление по ТУ, но с сохранением всех основных параметров ГОСТ. Здесь главное – не переусердствовать с упрочнением, иначе теряется пластичность.

Практические проблемы контроля качества

Ультразвуковой контроль – обязательный этап, но его методику нужно адаптировать под каждый типоразмер. Для отводов малого диаметра (до 219 мм) мы используем сканирование по спирали, а для крупных – комбинированный метод с фазо-array датчиками. Как-то пропустили расслоение в переходной зоне у отвода 820x12 мм – теперь всегда делаем дополнительную проверку под углом 45°.

Гидроиспытания – отдельная тема. По ГОСТ достаточно 1.25 от рабочего давления, но для атомной энергетики требуют 1.5 с выдержкой 10 минут. Важно не просто выдержать давление, но и контролировать деформации в реальном времени. Для этого на производстве установили систему лазерного сканирования – дорого, но зато полностью исключаем скрытые дефекты.

Документирование – бич многих производителей. Мы в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри разработали цифровые паспорта для каждой партии. Покупатель через сайт https://www.xxgy.ru может отследить всю историю – от плавки до отгрузки. Особенно важно для экспортных поставок, где требуются полные данные по traceability.

Особенности логистики и хранения

Крупногабаритные отводы – всегда проблема с транспортировкой. Для диаметров свыше 1020 мм приходится разрабатывать индивидуальные крепления. Один раз при перевозке морским путём в Новороссийск погнули фланцевое соединение из-за неправильной укладки – теперь всегда сопровождаем отгрузку инженером.

Антикоррозионная упаковка – казалось бы, мелочь, но именно здесь чаще всего экономят недобросовестные поставщики. Мы используем трёхслойную защиту: ингибиторная бумага + полиэтиленовая плёнка + влагопоглотители. Для северных регионов добавляем термоусадочные колпаки – иначе при длительном хранении на открытых площадках появляются точечные очаги коррозии.

Сроки хранения – важный нюанс. Даже идеально упакованные отводы не должны лежать на складе больше 2 лет. Металл 'устаёт', особенно если речь о легированных сталях. Регулярно проводим выборочные проверки складских остатков – несколько раз обнаруживали снижение ударной вязкости у давно произведённых партий.

Перспективы развития продукции

Сейчас вижу тенденцию к комбинированным решениям. Например, бесшовные отводы с наплавленным антикоррозионным слоем – особенно востребовано для морских месторождений. Технология сложная, но уже есть успешный опыт поставок для шельфовых проектов.

Цифровые двойники – следующая ступень. Мы начали внедрять систему, где каждый отвод имеет цифровую копию с данными о ресурсе. Покупатель может в реальном времени отслеживать состояние трубопровода. Пока это дорого, но для критичных объектов типа АЭС уже становится стандартом.

Что касается самого ГОСТ 17375-01, считаю, что стандарт нуждается в актуализации. Пора вводить отдельные категории для сейсмоопасных регионов и для арктических условий. Слишком много частных случаев приходится решать через ТУ, что усложняет сертификацию.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фланец из углеродистой стали

Фланец из углеродистой стали -

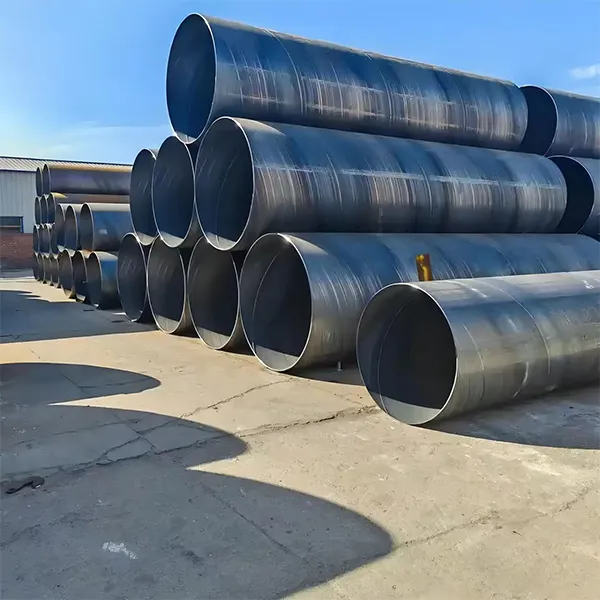

Труба стальная прямошовная

Труба стальная прямошовная -

Переходник эксцентриковый

Переходник эксцентриковый -

Глухой фланец

Глухой фланец -

Отвод 90 градусов

Отвод 90 градусов -

Отвод из нержавеющей стали

Отвод из нержавеющей стали -

Труба стальная бесшовная

Труба стальная бесшовная -

Отвод сварной

Отвод сварной -

Переходник из углеродистой стали

Переходник из углеродистой стали -

Переходник из нержавеющей стали

Переходник из нержавеющей стали -

Тройник из нержавеющей стали

Тройник из нержавеющей стали -

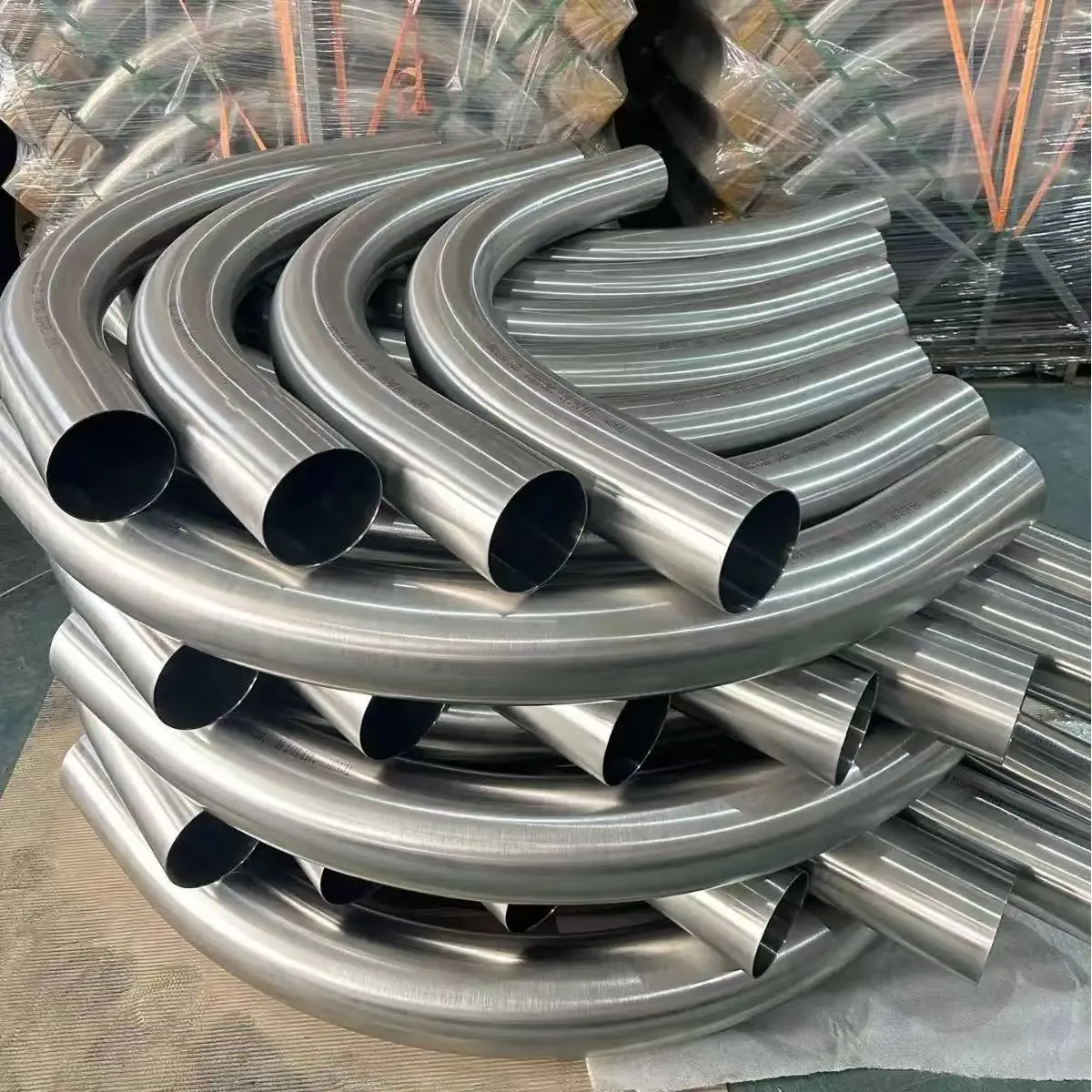

Гнутая труба из нержавеющей стали

Гнутая труба из нержавеющей стали

Связанный поиск

Связанный поиск- Отвод штампованный 90 поставщики

- Отвод бесшовный 108 завод

- Отвод раструбный 110 производитель

- Отвод бесшовный 57х4 завод

- Отвод бесшовный 57х4 производитель

- Сварные отводы изготовление поставщик

- труба прямошовная 17г1с

- Сварные отводы для труб поставщик

- тройник переходной 32х15

- переход концентрический расценка в смете