Гибкий раструбный отвод производители

Когда ищешь производителей гибких раструбных отводов, сразу натыкаешься на парадокс: все обещают 'уникальные решения', но по факту половина рынка клепает однотипные конструкции с разной толщиной резины. Помню, лет пять назад мы закупили первую партию у одного подмосковного завода - вроде бы по ГОСТу сделали, а на монтаже выяснилось, что углы отклонения не совпадают с заявленными. Пришлось на месте переваривать крепления. С тех пор всегда требую тестовые образцы перед крупными заказами.

Ключевые ошибки при выборе производителя

Основная ошибка - гнаться за низкой ценой без анализа технологии. Видел как на ТЭЦ-22 в Новосибирске поставили отводы с полимерным армированием вместо стального корда - через полгода в системе отопления начались протежки. Хотя производитель уверял, что выдержит до 120°C. На деле уже при 90° материал начал 'плыть'.

Еще момент: многие не проверяют сертификацию для конкретных сред. Для химзаводов нужны одни допуски, для теплосетей - другие. Как-то работали с ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри - они сразу предоставили полный пакет документов по устойчивости к агрессивным средам, что редкость для российского рынка.

Самое сложное - оценить долговечность соединений. Лабораторные испытания - это одно, а реальные условия с перепадами давления - другое. На нефтеперерабатывающем заводе в Омске наблюдал, как отводы с многослойной структурой прослужили втрое дольше аналогов - но изначальная цена была выше на 40%.

Технологические нюансы производства

Современные гибкие раструбные отводы требуют комбинированных материалов. Резиновые смеси должны иметь разную жесткость: внутренний слой - устойчивый к истиранию, внешний - к УФ-излучению. Заметил, что китайские производители часто экономят на антиозонантных добавках - для крытых помещений может и сгодится, но для уличных трубопроводов такой вариант отпадает сразу.

Армирование - отдельная история. Витой металлокорд держит лучше, чем оплетка, но дороже. Для систем с вибрацией (насосные станции, компрессорные) без него вообще нельзя - проверено на горьком опыте. В 2019 году пришлось переделывать узлы подключения на водозаборе из-за разрушения неметаллического армирования.

Термостойкость - больной вопрос. Большинство производителей указывают максимальную температуру, но не учитывают циклические нагрузки. Хорошо показали себя решения от ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри для тепловых сетей - там используется слоистая структура с теплоотражающими прослойками. На их сайте https://www.xxgy.ru есть конкретные кейсы по монтажу в системах с перепадами до 150°C.

Практика монтажа и частые проблемы

При монтаже важно учитывать не только номинальный диаметр, но и реальные допуски. Российские трубы часто имеют плюсовое отклонение до 1.5 мм - и обычный раструб может не сесть. Приходится либо заказывать отводы с запасом, либо использовать термоусадочные муфты. Последний вариант дороже, но надежнее - особенно для бесканальной прокладки.

Зимний монтаж - отдельный кошмар. При -20° резина дубеет, и чтобы установить отвод без повреждений, приходится греть строительными фенами. Некоторые подрядчики пытаются использовать смазки - но это снижает адгезию и может вызвать миграцию пластификаторов.

Видел инновационное решение у одного немецкого производителя - саморегулирующиеся зажимные кольца с памятью формы. Но цена кусается. Из российских аналогов близкие по функционалу системы делают на производстве в Таганроге - правда, там сложности с поставками фторкаучука после 2022 года.

Специфика для разных отраслей

Для атомной энергетики требования особые - помимо стандартных испытаний нужны тесты на радиационную стойкость. Знаю, что ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри как раз специализируется на фитингах для критических применений - их продукцию использовали при модернизации Ленинградской АЭС. Важно, что они дают полную трассировку материалов - от партии сырья до готового изделия.

В газовой промышленности критичен контроль герметичности. Стандартные пневмотесты не всегда выявляют микротрещины - нужны дополнительные испытания гелиевым течеискателем. Заметил, что многие производители экономят на этом этапе, хотя для СПГ-терминалов это обязательно.

В нефтехимии сложнее всего с химической стойкостью. Разные фракции требуют разных материалов - для сернистых нефтей нужны специальные уплотнители. Помню, на заводе в Нижнекамске пришлось трижды менять отводы на установке гидроочистки, пока не подобрали вариант с добавлением витона.

Тенденции рынка и перспективы

Сейчас явный тренд на интеллектуальные системы мониторинга - в отводы встраивают датчики деформации. Технология перспективная, но пока дорогая. Из российских производителей видел подобные разработки у уральского завода - но серийного производства еще нет.

Экологические требования ужесточаются - Европа вводит ограничения по миграции тяжелых металлов из стабилизаторов. Это ударит по многим отечественным производителям, которые до сих пор используют свинцовые добавки. Придется переходить на кальций-цинковые системы - а это рост себестоимости на 15-20%.

Перспективным направлением считаю композитные армирующие элементы - они не корродируют и легче. Но пока технология сырая - на испытаниях в НИИ 'ВОДГЕО' образцы с карбоновым волокном показали нестабильные результаты при длительных циклических нагрузках.

Критерии выбора и личный опыт

За 12 лет работы выработал простую систему оценок: 60% - качество материалов, 30% - контроль на производстве, 10% - логистика. Бывали случаи, когда идеальные отводы приходили с поврежденной упаковкой и приходилось отправлять на переделку.

Сейчас при выборе производители гибких раструбных отводов всегда запрашиваю видео с испытаний конкретной партии. Если завод отказывается - сразу красный флаг. Кстати, на https://www.xxgy.ru выложены реальные записи тестов - это внушает доверие.

Из последних удачных закупок - партия для реконструкции теплотрассы в Казани. Использовали отводы с комбинированным уплотнением - резина плюс тефлоновое покрытие. Проработали уже три отопительных сезона без единой рекламации. Хотя изначально смета вызывала вопросы у заказчика - теперь понимают, что переплата в 15% окупилась отсутствием аварийных остановок.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Заглушка из углеродистой стали

Заглушка из углеродистой стали -

Фланец приварной встык

Фланец приварной встык -

Фланец из углеродистой стали

Фланец из углеродистой стали -

Отвод сварной

Отвод сварной -

Тройник из нержавеющей стали

Тройник из нержавеющей стали -

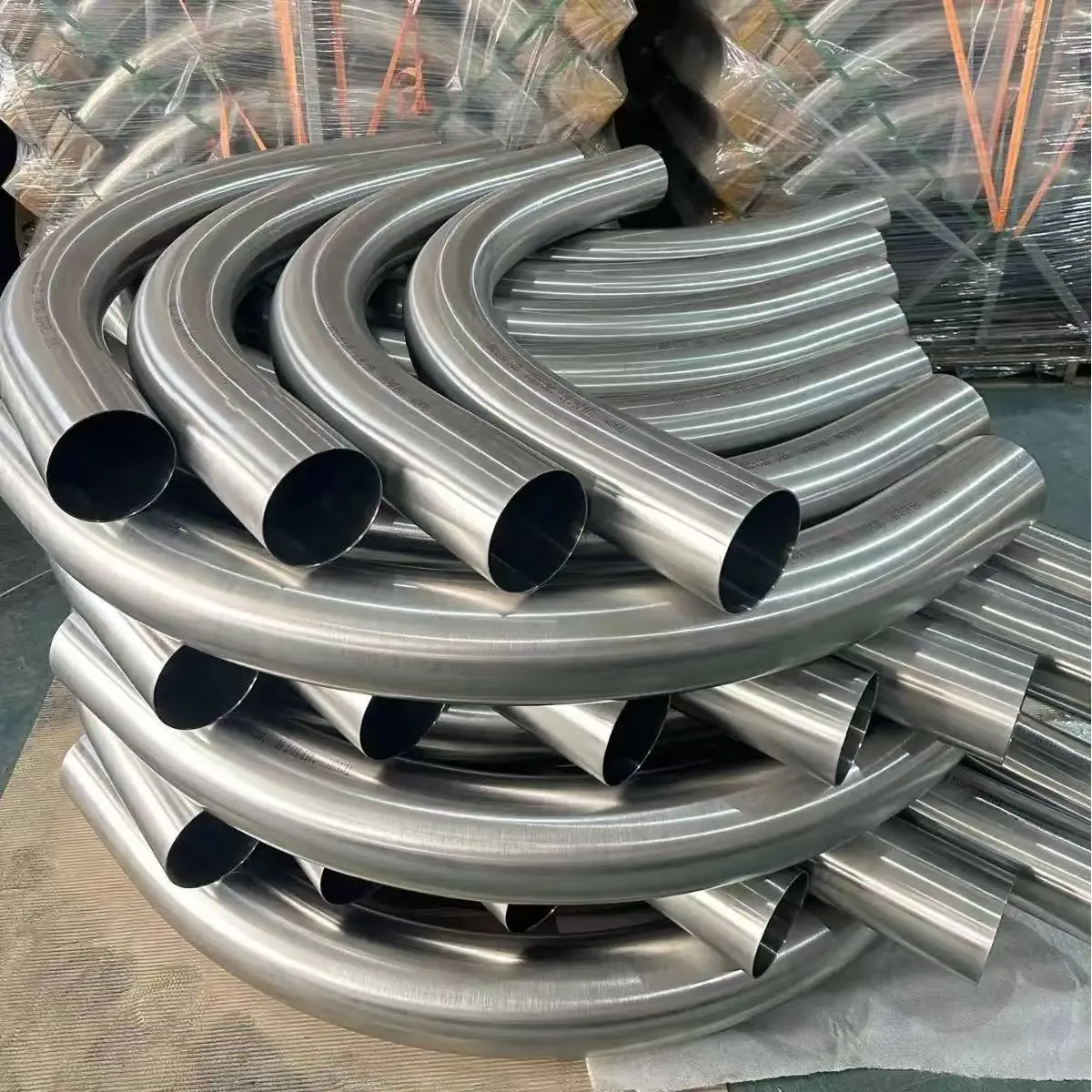

Гнутая труба из углеродистой стали

Гнутая труба из углеродистой стали -

Отвод из нержавеющей стали

Отвод из нержавеющей стали -

Переходник из нержавеющей стали

Переходник из нержавеющей стали -

Заглушка из нержавеющей стали

Заглушка из нержавеющей стали -

Переходник концентрический

Переходник концентрический -

Труба стальная нержавеющая

Труба стальная нержавеющая -

Гнутая труба из нержавеющей стали

Гнутая труба из нержавеющей стали