Гибка отводов из нержавеющей стали заводы

Когда слышишь про гибку отводов из нержавейки, сразу представляешь идеальные дуги с глянцевой поверхностью. Но на деле 80% проблем начинаются с неучтённой пластичности конкретной марки стали. Помню, как на старте карьеры мы полгода не могли устранить микротрещины на сгибах AISI 316L — оказалось, предел деформации считали по устаревшим таблицам.

Технологические тонкости холодного гнутья

На нашем производстве в ООО Хэбэй Сенчури Нью Стар Пайп Индастри перепробовали все способы гибки. Для тонкостенных отводов диаметром до 57 мм лучше всего работает ротационная вытяжка с контролем скорости — но тут есть нюанс: при толщине стенки менее 1.2 мм даже азотное охлаждение не спасает от гофр. Приходится добавлять калибровочные ролики, хотя это удорожает процесс на 15-20%.

С маркой AISI 304 история отдельная. Если гнуть её при температуре цеха ниже +18°C, появляются скрытые деформации. Как-то отгрузили партию отводов для нефтехимического комплекса — через месяц пришла рекламация. Разобрались: цех не отапливался в межсезонье, сталь 'дубела'. Теперь всегда проверяем термометры перед запуском партии.

Интересный случай был с заказом для атомной энергетики. Требовались отводы 89×6 мм с углом 127° — нестандарт по всем параметрам. Рассчитывали технологию три недели, в итоге применили комбинированный метод: сначала индукционный нагрев до 200°C, потом дорновое гнутьё. Получилось, но себестоимость вышла выше плановой на 40%.

Оборудование и его капризы

На сайте https://www.xxgy.ru мы не зря указываем про ЧПУ-станки с обратной связью. Обычный гидравлический гибочный станок даёт погрешность до 1.5° на угол, что для газовой промышленности критично. После настройки сервоприводов японского производства удалось снизить разброс до 0.3°.

Китайские аналоги вначале соблазняли ценой, но один случай отбил охоту экспериментировать. Закупили четыре станка — через два месяца работы все четыре выдавали разную геометрию на идентичных заготовках. Пришлось срочно возвращаться к проверенным производителям.

Сейчас используем линии с двойным контролем: лазерный сканер + контактные датчики. Но и тут есть подводные камни — при гибке отводов большого диаметра (от 325 мм) лазер 'слепнет' от блеска поверхности. Приходится наносить матовую разметку, что добавляет операцию.

Марки стали и их поведение

Для энергетики чаще всего берём AISI 321 — титан в составе даёт стабильность при термоциклировании. Но если в среде есть сероводород (нефтехимия), лучше переплатить за 316L с молибденом. Однажды сэкономили — через полгода эксплуатации в отводах появились точечные коррозии.

С duplex сталями типа 2205 работаем осторожно: они требуют предварительного отпуска перед гибкой. Если пропустить этот этап, в зоне сгиба возникает хрупкая фаза. Проверяли металлографией — при неправильной подготовке структура становится неоднородной уже после 30% деформации.

Недавно экспериментировали с российским аналогом 08Х17Н13М2 — в целом неплохо, но при холодной гибке требует увеличенного радиуса. Для трубопроводов высокого давления пришлось дорабатывать техпроцесс: добавлять промежуточный отжиг.

Контроль качества — где мы теряем точность

По гостам допуск по овальности для отводов — не более 8%. Но на практике для атомной энергетики держим в пределах 3%, иначе при сварке появляются зазоры. Разработали внутренний стандарт с трёхточечным замером сечения, хотя это увеличивает время контроля на 25%.

Ультразвуковой дефектоскоп выявляет крупные дефекты, но микротрещины в зоне нейтральной оси часто пропускает. После нескольких инцидентов внедрили комбинированный метод: УЗК + капиллярный контроль для ответственных заказов.

Самое сложное — проверить остаточные напряжения. Теоретически для этого есть тензометры, но на готовых отводах их не установишь. Приходится вырезать образцы-свидетели из каждой плавки — дорого, но даёт статистику по реальному поведению металла.

Экономика производства — что не пишут в спецификациях

Себестоимость гибки отводов из нержавейки на 60% складывается из потерь металла. При стандартном раскрое теряем до 28% материала на каждый отвод. После оптимизации программ для плазменной резки удалось снизить отходы до 19%, но это потребовало пересчета всех техкарт.

Энергозатраты — отдельная головная боль. Индукционный нагред перед гибкой 'съедает' до 35 кВт/ч на один отвод диаметром 159 мм. Перешли на импульсный режим — сэкономили 12%, но пришлось менять трансформаторы.

Логистика готовых отводов — неочевидная статья расходов. Гнутые изделия требуют спецтары, иначе в пути появляются вмятины. Разработали многоразовые контейнеры с ячейками, но их окупаемость — только при объёмах от 50 тонн в месяц.

Перспективы и тупиковые ветки

Пробовали внедрить ИИ-прогнозирование дефектов — на тестовых данных работает идеально, в реальном производстве даёт 40% ложных срабатываний. Видимо, алгоритмы не учитывают микронеоднородности металла.

Интересный опыт с гидроабразивной резкой — для подготовки кромок перед гибкой. Точность фантастическая, но скорость в 3 раза ниже плазменной. Оставили только для особо сложных контуров.

Сейчас изучаем возможность использования отечественных сталей в проектах для газовой промышленности. Первые тесты обнадёживают, но нужно менять всю технологическую цепочку — от температуры гибки до режимов термообработки.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Фланец из нержавеющей стали

Фланец из нержавеющей стали -

Заглушка из нержавеющей стали

Заглушка из нержавеющей стали -

Тройник равнопроходной

Тройник равнопроходной -

Отвод из нержавеющей стали

Отвод из нержавеющей стали -

Глухой фланец

Глухой фланец -

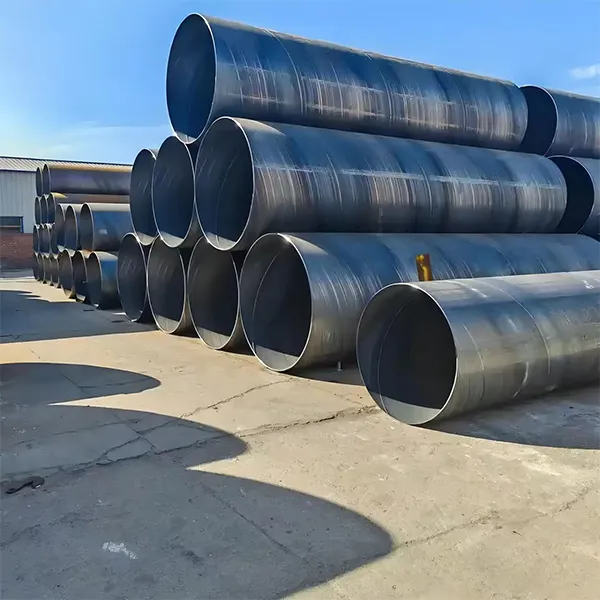

Труба стальная спиральношовная

Труба стальная спиральношовная -

Тройник из нержавеющей стали

Тройник из нержавеющей стали -

Переходник из углеродистой стали

Переходник из углеродистой стали -

Переходник эксцентриковый

Переходник эксцентриковый -

Отвод бесшовный

Отвод бесшовный -

Труба стальная прямошовная

Труба стальная прямошовная -

Труба стальная бесшовная

Труба стальная бесшовная

Связанный поиск

Связанный поиск- тройник sn8

- Отвод раструбный ор поставщики

- тройник ду40

- Отвод бесшовный 25 под приварку основный покупатель

- гнем трубу 40

- тройник пнд 32 2 32

- Отвод из нержавеющей стали 90 градусов основный покупатель

- Отводы дымохода из нержавеющей стали производитель

- фланец приварной ду40

- фланец стальной плоский приварной ду32